|

Amazon

楽天ブックス

セブンネットショッピング

Knowledge Worker

紀伊國屋書店

ヨドバシ・ドット・コム

ローチケHMV

e-hon

Honya Club

丸善,ジュンク堂書店,文教堂

紀伊國屋書店(新宿本店)

三省堂書店

有隣堂

くまざわ書店

コーチャンフォー

・Amazon Kindleストア

・楽天Kobo

・Google Play

・BOOK☆WALKER

・BookLive!

・紀伊國屋 kinoppy

・セブンネットショッピング

・Reader Store

・ひかりTVブック

・honto

・eBookJapan

・dブック

・どこでも読書

・いつでも書店

・COCORO BOOKS

・ヨドバシ.com

・BOOKSMART

・auブックパス

・DMM電子書籍

|

|

元 医薬基盤研究所 生物資源部長 理博 水澤 博・

医薬基盤・健康・栄養研究所 研究リーダー 薬博 小原有弘・

慶應義塾大学特別招聘教授 理博 増井 徹 共著

四六判/192頁/定価1760円(本体1600円+税10%)/2007年11月発行

ISBN 978-4-7853-8782-2

C0045

日本のバイオ研究の発展を支えている細胞バンク(JCRB)。研究者からは培養細胞技術の信頼性と迅速性を常に期待されている。

本書は、培養細胞の歴史や苦労話などを通して、細胞バンクの現状と将来の姿を探る。

サポート情報

◎ はじめに (pdfファイル)

◎ おわりに (pdfファイル)

◎ 索引 (pdfファイル)

1.生命科学研究と研究材料

2.細胞培養の始まりから細胞バンクまで

3.細胞バンクでの培養細胞の取扱い

4.細胞バンクでの培養細胞の品質管理

5.ヒト培養細胞をめぐる倫理問題 −社会受容性を重視した研究資源政策

6.時代を結ぶ研究の架け橋

はじめに (pdfファイル)

1.生命科学研究と研究材料

1.1 生命への疑問が科学へ

1.2 最初の遺伝学実験

1.3 遺伝子の働きを推定

1.4 本格的に始まった遺伝子探し

1.5 DNAの分子構造からわかったこと

1.6 生命科学研究においてヒトを研究材料とする意義

1.7 新しい実験材料、ヒト株化細胞

1.8 培養細胞の実用性(ワクチン製造)

2.細胞培養の始まりから細胞バンクまで

2.1 培養細胞の作り方

2.2 ハリソン、カエルの神経細胞の培養

2.3 カレルが夢見た無限の命

2.4 アールによるマウス細胞を使ったがん研究の開始

2.5 株細胞の樹立を促したワクチン製造への期待

2.6 ヒト培養細胞の株化に成功

2.7 日本の培養研究

2.8 ワクチンの独自生産に向けて

2.9 ヒトの正常細胞と株化細胞

2.10 ヒト株化細胞の混乱

2.11 混乱の収拾はATCCに託された

2.12 クロスコンタミネーションのその後

3.細胞バンクでの培養細胞の取扱い

3.1 ATCCで確認した細胞管理の基本的な考え方

3.2 細胞の収集

3.3 細胞の受け入れから保存まで

3.4 細胞の培養と品質管理の流れ

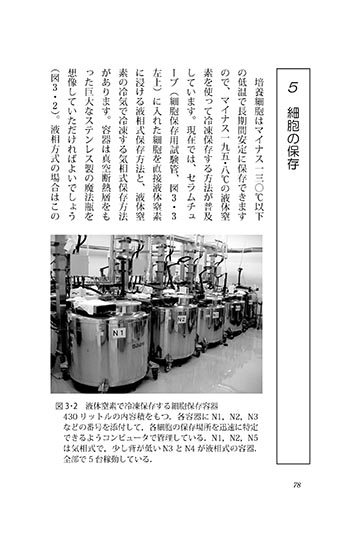

3.5 細胞の保存

3.6 細胞の分譲

4.細胞バンクでの培養細胞の品質管理

4.1 ウイルス汚染と検出

4.2 マイコプラズマ汚染と検出・除去

4.3 クロスカルチャーコンタミネーション(細胞相互混入)の検出

4.4 細胞の基本性質の確認から分化能をもつ細胞の品質管理へ

5.ヒト培養細胞をめぐる倫理問題 −社会受容性を重視した研究資源政策

5.1 ヒトの体の一部を研究に使う研究活動

5.2 「ヒト」と「人」について

5.3 人を研究対象とすることの倫理的問題

5.4 研究に利用しているヒト細胞はかつては誰かの体の一部だった

5.5 ヘルシンキ宣言の改正とヒトを対象とした研究の広がり

5.6 日本での「ヒト由来の材料」に対する倫理問題の議論

5.7 ヒト・人は特別だが、どのように特別なのか?

5.8 医学・生物学−ヒトの生物学としての医学

5.9 人のことはヒトでという時代

6.時代を結ぶ研究の架け橋

6.1 細胞の検証機関としての役割

6.2 細胞バンクの信頼性

6.3 公的細胞バンクからの有償提供の問題

6.4 細胞に関連する情報管理の問題

6.5 細胞を開発する研究機関と細胞を配布する研究機関の違い

6.6 培養細胞は現在と将来をつなぐ研究の架け橋

おわりに (pdfファイル)

参考書

索引 (pdfファイル)

コラム(1) メンデルのブドウ

コラム(2) 初代培養細胞と株化細胞

コラム(3) 継代培養

コラム(4) ATCC

コラム(5) DNAフィンガープリント法

コラム(6) DNA分子の多型現象

コラム(7) BSE問題

コラム(8) PCR法

コラム(9) ATCCカタログに見る細胞の種類

コラム(10) DNA短鎖反復配列(STR)

コラム(11) DNA解析(遺伝子分析)による個人識別の原理

コラム(12) 遺伝子の同一性と多様性

|

|

水澤 博

みずさわ ひろし

1948年 東京都に生まれる。東京都立大学大学院博士課程修了。癌研究会癌研究所、米国立癌研究所、国立医薬品食品衛生研究所、医薬基盤研究所、法政大学兼任講師などを歴任。主な著書に『イメージデータを使いこなす』(共立出版)などがある。

小原 有弘

こはら ありひろ

1974年 愛知県に生まれる。名古屋市立大学大学院博士課程修了。第一化学薬品株式会社、国立医薬品食品衛生研究所、医薬基盤研究所などを経て現職。主な著書に『あなたの細胞培養、大丈夫ですか?!』(共編、羊土社)などがある。

増井 徹

ますい とおる

1953年 東京都に生まれる。東京大学理学部卒業、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。癌研究会癌研究所、米国立癌研究所、京都大学、国立医薬品食品衛生研究所、医薬基盤研究所、慶應義塾大学教授などを歴任。主な著書に『はじめて出会う生命倫理』(分担執筆、有斐閣)、『遺伝子診断の未来と罠』(共編、日本評論社)などがある。

(情報は初版刊行時のものから一部修正しております)

|