|

海谷 啓之

かいや ひろゆき

1968年山形県生まれ.東京大学大学院理学系研究科博士課程修了.専門は比較内分泌学.

内山 実

うちやま みのる

1949年長野県生まれ.富山大学文理学部卒業.富山大学名誉教授.専門は比較内分泌学.

→ 執筆者一覧

(情報は初版刊行時のものから一部修正しています)

|

|

【電子書籍】

ホルモンから見た生命現象と進化シリーズ V

ホメオスタシスと適応 −恒−[カラー版]

Homeostasis and Adaptation

日本比較内分泌学会 編集委員会

国立循環器病研究センター研究所室長 博(理) 海谷啓之・

富山大学名誉教授 理博 内山 実 共編

標準価格2860円(本体2600円+税10%)/2016年8月電子版発行/

eISBN 978-4-7853-7731-1

生物には,移り変わる環境変化に対して,動的に揺れながら内部環境を生存に適した一定範囲内に保持しようとする「ホメオスタシス」の機構が働いている.

ホメオスタシスを支える情報と制御のシステムは神経系と内分泌系である.神経系は非常に短時間で限られた対象に情報を伝えるが,内分泌系は複数の異なった作用をもつホルモンによって情報を同時に伝達したり,持続的な効果を発揮することができる.

本書は,生体のホメオスタシス機構のなかでも,体液の恒常性の維持機構に焦点を当てて解説した.

第1部では,魚類,両生類,陸生動物の各動物群の,環境への適応のしくみについて総論をまとめた.第2部では,体液調節に働く魚類の塩類細胞,脊椎動物に普遍的な腎臓,両生類の皮膚に着目して詳細に解説.第3部では,水・電解質代謝,カルシウム代謝,血圧,血糖,体温などが神経系と内分泌系の相互作用によって巧妙に調整されている様子を各論として紹介した.

本書を通して,生物がホメオスタシスのもとに“生きている”不思議さや,動物種間に見られる多様性と普遍性,そして進化の歴史を感じ取ってもらえれば幸いである.

※この電子書籍は固定レイアウト型で配信されております.固定レイアウト型は文字だけを拡大することや,文字列のハイライト,検索,辞書の参照,引用などの機能が使用できません.

※この電子書籍は,2016年に刊行された『ホメオスタシスと適応』(第1版1刷)を元に電子書籍化したものです.

サポート情報

◎ “紙”の書籍の紹介ページは→こちら

◎ はじめに (pdfファイル)

◎ 索引 (pdfファイル)

1.序論

第1部 体液調節機構の進化

2.魚類

3.両生類

4.陸生生物

第2部 体液調節器官・組織・細胞

5.塩類細胞

6.腎臓

7.皮膚

第3部 ホメオスタシスとホルモン

8.水・電解質代謝とホルモン

9.血液中のカルシウムを調節するしくみ −水生動物から陸上動物まで−

10.血圧調節とホルモン

11.血糖調節とホルモン −血液中のグルコースを調節するしくみ−

12.外界の温度変化から体内の温度環境を守るしくみ −さまざまな体温調節とホルモン−

はじめに (pdfファイル)

1.序論 [海谷啓之・内山 実]

1.1 ホメオスタシスとは

1.2 ホメオスタシスのしくみ

1.2.1 ホメオスタシスを調節する自律神経系,内分泌系,免疫系

1.2.2 フィードバック制御

1.3 免疫系とホメオスタシス

1.3.1 脳と免疫系

1.3.2 腸と免疫系

1.4 体液環境としての細胞内液・外液の組成とその調節

1.5 さまざまな浸透圧調節

1.6 体液恒常性を制御する機構 −ナトリウムセンサーと浸透圧センサー−

1.6.1 ナトリウムセンサー

1.6.2 浸透圧センサー

1.7 環境適応に関わる遺伝子

1.8 おわりに

第1部 体液調節機構の進化

2.魚類 [兵藤 晋]

2.1 浸透圧調節の2 つのしくみ:順応と調節

2.1.1 浸透圧調節のターゲットは「血液」である

2.1.2 浸透圧調節のしくみは「順応」と「調節」に大別できる

2.2 硬骨魚条鰭類の浸透圧調節

2.2.1 淡水環境における条鰭類の浸透圧調節

2.2.2 海水環境における条鰭類の浸透圧調節

2.3 無顎類の浸透圧調節

2.4 軟骨魚類の浸透圧調節:サメは順応型か,調節型か?

2.5 浸透圧調節の進化:尿素はサメやエイだけのものか?

2.5.1 海水環境への再進出:調節型のしくみの利用

2.5.2 海水環境への再進出:順応型のしくみの利用

2.5.3 尿素を利用するその他の脊椎動物:硬骨魚肉鰭類と四肢動物

3.両生類 [内山 実]

3.1 魚類(水生)と四肢動物(陸生)をつなぐ動物群

3.1.1 最初の四肢動物はどこから,そしてなぜ上陸したのか

3.1.2 肺魚類とシーラカンス

3.2 さまざまな環境に適応する両生類の体液調節

3.2.1 両生類の体液量と体液成分

3.2.2 窒素代謝による老廃物

3.3 浸透圧調節器官としての鰓,皮膚,腎臓,膀胱,消化管

3.3.1 鰓と皮膚

3.3.2 腎臓と膀胱と総排泄腔

3.3.3 リンパ循環系

3.4 神経系による体液調節 −末梢神経系と中枢神経系−

3.4.1 中枢神経系による調節

3.4.2 末梢神経系

3.5 ホルモンによる体液調節

3.5.1 下垂体神経葉ホルモン

3.5.2 レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

3.5.3 プロラクチン

3.5.4 ナトリウム利尿ペプチド

3.5.5 環境順応における各ホルモンの血中濃度の変化

3.6 おわりに

4.陸生生物 [今野紀文]

4.1 新天地をもとめた開拓者たちの試練

4.2 羊膜の獲得と水域との決別

4.3 爬虫類の浸透圧調節のしくみ

4.4 鳥類の浸透圧調節のしくみ

4.5 哺乳類の出現

4.5.1 単孔類の浸透圧調節のしくみ

4.5.2 有袋類の浸透圧調節のしくみ

4.5.3 有胎盤哺乳類の浸透圧調節のしくみ

4.6 海へと帰った哺乳類の浸透圧調節

第2部 体液調節器官・組織・細胞

5.塩類細胞 [廣井準也・金子豊二]

5.1 塩類細胞とは?

5.2 鰓に存在する塩類細胞

5.3 淡水型塩類細胞と海水型塩類細胞

5.4 塩類細胞の多形:4つの型

5.4.1 I型塩類細胞

5.4.2 II型塩類細胞

5.4.3 III型塩類細胞

5.4.4 IV型塩類細胞

5.5 他の魚の塩類細胞 −塩類細胞の多様性−

5.6 塩類細胞のさまざまな機能

5.7 おわりに

6.腎臓 [内山 実]

6.1 体液調節における腎臓の概要

6.2 脊椎動物の腎臓の構造と働き

6.2.1 哺乳類の腎臓は尿を濃縮できる

6.2.2 鳥類は2種類のネフロンをもち,爬虫類の腎臓は外部形態が多様である

6.2.3 両生類は大きな腎小体をもつ

6.2.4 淡水魚と海水魚の腎臓の類似点と相違点

6.2.5 軟骨魚類は複雑なネフロンをもち,無顎類の腎臓は進化の過程を示す

6.3 Na+と水の代表的な膜輸送体

6.3.1 Na+/K+-ATPアーゼ

6.3.2 上皮性Na+チャネル

6.3.3 Na+とCl−の共輸送体

6.3.4 アクアポリン

6.4 腎臓機能を調節する体液調節ホルモン

6.4.1 バソプレシンとバソトシン

6.4.2 レニン・アンギオテンシン・アルドステロン系

6.4.3 心房性ナトリウム利尿ペプチド

6.5 おわりに

7.皮膚 [鈴木雅一]

7.1 脊椎動物の皮膚と水輸送

7.2 両生類の外皮

7.3 両生類の皮膚における水移動

7.4 水チャネル・アクアポリン

7.5 両生類における水吸収機構

7.6 水吸収機構の多様性

7.7 皮膚での水吸収機構の起源と進化様式

第3部 ホメオスタシスとホルモン

8.水・電解質代謝とホルモン [御輿真穂・坂本竜哉]

8.1 体液調節ホルモンの役割

8.2 魚類におけるミネラルコルチコイドの役割は?

8.3 動物界に普遍的な体液調節ホルモン:バソプレシン/オキシトシン族

8.4 動物の進化と水・電解質代謝ホルモンの作用の進化

8.5 新しい体液調節ホルモン

8.5.1 グアニリン

8.5.2 アドレノメデュリン

8.6 おわりに

9.血液中のカルシウムを調節するしくみ −水生動物から陸上動物まで− [鈴木信雄・関口俊男・服部淳彦]

9.1 血漿中のカルシウムイオン濃度(Ca2+)を一定に保つ意義

9.2 骨を使ってCa2+濃度を調節するしくみ

9.3 血漿中のCa2+濃度を上げるホルモン

9.3.1 副甲状腺ホルモン

9.3.2 活性型ビタミンD3

9.4 血漿中のCa2+濃度を下げるホルモン

9.5 哺乳類以外の脊椎動物の血漿Ca2+濃度調節機構

9.5.1 魚類における血漿中のCa2+濃度を調節するしくみ

9.5.2 魚類において血漿中のCa2+濃度を上げるホルモン

9.5.3 魚類において血漿中のCa2+濃度を下げるホルモン

9.5.4 両生類における血漿中のCa2+濃度を調節するしくみ

9.5.5 両生類の血漿中のCa2+濃度を上げるホルモン

9.5.6 両生類の血漿中のCa2+濃度を下げるホルモン

9.6 概日リズムを調節するメラトニンの骨に対する作用

10.血圧調節とホルモン [竹井祥郎]

10.1 血圧調節のしくみ

10.2 水生から陸生へ:血圧調節機構の進化

10.3 ホルモン調節と神経調節

10.4 循環調節と体液調節の密接な関係

10.5 血圧を下げるホルモン

10.6 血圧を上げるホルモン

10.7 おわりに

11.血糖調節とホルモン −血液中のグルコースを調節するしくみ− [喜多一美]

11.1 栄養素としての糖

11.2 血糖値

11.2.1 哺乳類

11.2.2 鳥類

11.2.3 爬虫類

11.2.4 両生類

11.2.5 魚類

11.3 血糖値を低下させるホルモン

11.4 血糖値を上昇させるホルモン

11.5 血糖調節の分子機構

11.6 インスリン様成長因子

11.7 糖尿病と糖尿病合併症

11.8 生体における非酵素的糖化反応

11.9 おわりに

12.外界の温度変化から体内の温度環境を守るしくみ −さまざまな体温調節とホルモン− [佐藤貴弘]

12.1 体温からみた動物の分類

12.1.1 恒温動物と変温動物

12.1.2 内温動物,外温動物,異温動物

12.2 体温調節の意義

12.3 環境温を感知するしくみ

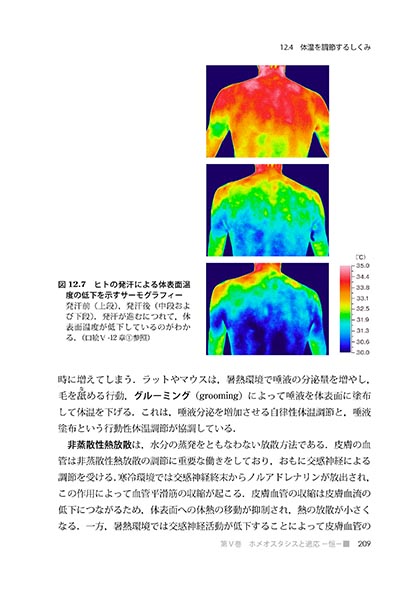

12.4 体温を調節するしくみ

12.4.1 行動で体温を調節するしくみ

12.4.2 自律性に体温を調節するしくみ

12.5 体温調節と肥満

12.6 飢餓状態を生き抜くための体温調節

12.7 長い冬を生き抜くための体温調節

略語表

索引

執筆者一覧

謝辞

|

|

【カラー版】

・Amazon Kindleストア

・楽天Kobo

・Google Play

・BOOK☆WALKER

・BookLive!

・紀伊國屋 kinoppy

・セブンネットショッピング

・Reader Store

・ひかりTVブック

・honto

・eBookJapan

・dブック

・どこでも読書

・いつでも書店

・COCORO BOOKS

・ヨドバシ.com

・BOOKSMART

・auブックパス

・DMM電子書籍

※電子書籍はいずれも本文中の図版等の一部をカラーにした カラー版 です.

比較内分泌学入門

発生・変態・リズム

成長・成熟・性決定

求愛・性行動と脳の性分化

回遊・渡り

生体防御・社会性

|